|

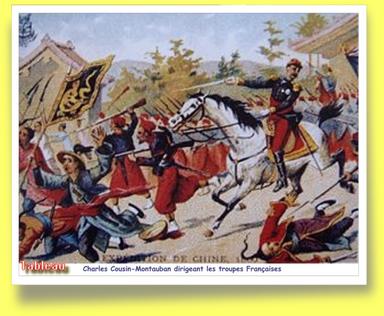

En préambule: En préambule:Palikao ( ou Baliqiao en Mandarin ) est une banlieue de Pékin. Baliqiao signifiant « le pont des huit lis (4 600 m) ». On y trouve en effet un pont situé exactement à huit lis de la cité interdite. En 1860 les forces Britanniques et Françaises y remportèrent sur les Chinois une bataille qui leur ouvrit les portes de Pékin. Les troupes françaises étaient conduites par Charles Guillaume Cousin-Montauban à qui Napoléon III donna le titre de "comte de Palikao". |

|

| Mais,

laissons parler un observateur sur le terrain: Après avoir pris et occupé Tien-Sin pendant quelques jours, la petite armée Anglo-Française- 12000 hommes environ-quitta cette ville le 10 Septembre 1860 pour gagner Pékin. Par étapes, on marcha dans cette contrée qui côtoie le canal impérial s'embranchant sur le Pei-Ho et aboutissant à la capitale de la Chine. Le 18 Septembre on atteignit une cité importante, Tong-Tchou. En cet endroit, le corps expéditionnaire faillit tomber dans un abominable guet-apens préparé par la perfidie des Mandarins. Mais les généraux Cousin de Montauban et Grant, mis en éveil, déjouèrent la manoeuvre et infligèrent aux troupes Chinoises une sanglante défaite. Plusieurs Français et Anglais, appartenant à l'état-major, n'ayant pu s'échapper à temps, étaient demeurés prisonniers et subirent d'horribles traitements. Cette trahison avait exaspéré les hommes du corps expéditionnaire. Il faut ravoir nos prisonniers, crièrent-ils, quand nous devrions laisser notre peau ici! Des espions accoururent nous avertir que le généralissime de l'armée tartare avait rassemblé une troupe considérable, en avant du pont de Palikao, à douze Kilomètres de Pékin pour nous fermer le chemin de la capitale. Fier de son armée, le généralissime avait promis au fils du ciel de tailler en pièces les barbares. Suivant la droite du canal, le 21 Septembre, de grand matin, le corps Français-environ 5 000 hommes avec une petite artillerie-se met en marche pour atteindre le pont de Palikao. Après avoir franchi trois kilomètres, il débouche dans une vaste plaine en partie boisée; dans le lointain apparaissent les arches élevées du pont; au milieu de cette plaine, déployée en fer à cheval, évolue toute la cavalerie tartare: environ 25 000 hommes armés de lances, d'arcs, et montés sur des chevaux vigoureux. Derrière ces cavaliers se montrent les quelques maisons formant le village de Palikao, où est retranchée une infanterie d'élite. Il est 7 heures du matin, le temps est beau, le soleil radieux. Immédiatement, le général de Montauban prend les dispositions suivantes:

Les premiers escadrons de la cavalerie tartare se lancent au trot sur nos chasseurs à pied. Ceux-ci les accueillent par un feu nourri. Devant cette fusillade meurtrière, les cavaliers ennemis reculent légèrement; puis de nouveaux escadrons ayant bouché les vides, ils recommencent une vigoureuse charge, avec l'intention de déborder, sur la gauche, la petite colonne Française. Alors le général Collineau met ses canons en batterie, et le feu de cette artillerie creuse des vides sanglants parmi les cavaliers tartares. Ceux-ci sont si nombreux, si épais au milieu de la plaine, que la lutte continue avec le même acharnement de leur part. Le général de Montauban accourt avec le reste de ses troupes pour appuyer la résistance de son lieutenant; puis un grand fracas d'artillerie se fait entendre sur sa droite: ce sont les canons de l'ennemi, dissimulés par un rideau d'arbres, qui prennent part à la bataille. Mais les artilleurs Chinois sont mauvais pointeurs, leurs boulets passants au dessus de la tête de nos hommes sans leur faire aucun mal. Le colonel Schmitz, chef de l'état-major, se porte de lui-même en avant dans la direction du canon de l'ennemi, et vient rapporter au général en chef que le point d'où part cette canonnade-d'ailleurs peu dangereuse-est un massif boisé en avant du pont de Palikao. Aussitôt, le général Jamin reçoit l'ordre de faire déployer sur sa droite, face au canon, un bataillon de chasseurs, les fuséens, une batterie de 12, avec les bataillons du 101 è de ligne formés en carrés. Malgré ces dispositions rapidement prises, le généralissime tartare fait charger en masse profonde, avec le but évident d'envelopper de toutes parts nos vaillants soldats. Si la manoeuvre réussit, c'est notre écrasement, notre dispersion, la route de Pékin fermée. La lutte devient émouvante, furieuse. La cavalerie tartare se précipite à la fois sur le centre, sur la gauche, et sur la droite du petit corps d'armée, sans parvenir à se frayer un passage.

Malgré des pertes énormes, les cavaliers tartares, toujours renforcés par de nouveaux escadrons, debout sur leurs étriers, brandissant leurs lances, décochant leurs flèches avec des cris féroces, s'acharnent toujours sur nos lignes. Le général en chef, les officiers de son état-major suivent avec anxiété les péripéties de ce combat épique. Décidément, ces canailles veulent nous envelopper! dit le commandant Campenon, de l'état-major, au colonel Schmitz. Mais voici qu'un épais nuage de poussière se montre sur la gauche; bruyamment le sol frémit et un cri de joie s'échappe de toutes les poitrines, saluant ainsi l'arrivée de l'armée Anglaise sur le champ de bataille. Primitivement, il avait été convenu que le corps Anglais passerait par le canal, au delà de Palikao, sur un pont de chevalets, pour revenir attaquer les Chinois à revers. N'ayant pu exécuter cette manoeuvre, en raison des forces trop considérables de l'ennemi, le général Grant avait immédiatement rebroussé chemin et venait rallier le corps Français. A leur tour, les escadrons Anglais poussent des charges impétueuses au milieu de la cavalerie tartare et obligent enfin celle-ci à une retraite désordonnée, définitive. Affranchi de l'inquiétude d'être enveloppé, le général de Montauban commande au général Collineau de gagner le bord du canal en contournant le village de Palikao: le général Jamin va attaquer de front la position, puis marchera droit vers le pont. Le village, abordé par ce dernier avec une belle vigueur, est défendu pied à pied par l'infanterie Chinoise. Celle-ci est composée d'hommes d'élite surnommés les « tigres » parce que leurs uniformes, zébrés de raies noires, rappellent le pelage de l'animal dont ils portent le nom. Avec la prise du village, la bataille n'est pas terminée: elle continue dans les maisons, au milieu des bouquets d'arbres disséminés sur les bords du canal. L'entrée du pont de Palikao est défendue par des pièces d'artillerie. Les canonniers tartares tirent sans relâche, mais leur tir reste toujours défectueux: les projectiles passent au dessus de la tête des assaillants, sans les atteindre. Arrivé sur les bords du canal, le général Collineau attaque avec son artillerie le pont de Palikao, en écharpe, tandis que le colonel de Bentzmann, ayant fait avancer les fuséens, et une batterie de 12, ouvre le feu en enfilade sur le pont. Les »tigres », armés de fusils à mèche, se sont repliés, puis massés sur la chaussée, et répondent à découvert, par un feu heureusement impuissant, à celui de nos pièces et de notre mousqueterie. Au bout d'une demi-heure, le feu concentré de nos batteries a fait taire le canon de l'ennemi; tous les artilleurs Chinois ont été tués. Alors, le général Collineau, joignant à son avant-garde la compagnie du 101 è, commandée par le capitaine de Moncets, envahit le pont de Palikao. Les tartares, privés de leurs chefs, se retirent vers Pékin, dont la route nous est maintenant ouverte. Il est midi. La bataille est gagnée, elle a duré cinq heures. A son retour, le général de Montauban, suivi de son état-major, franchit le pont de Palikao. Il est acclamé par les soldats débordant d'enthousiasme et d'ivresse guerrière. Merci, mes amis, crie t-il, aujourd'hui la France a le droit d'être contente de nous ! Puis, les clairons sonnent la halte, et les troupes Françaises s'établissent sous les tentes des tartares. Nous avions infligé à l'ennemi des pertes énormes: 3000 morts et blessés. Le corps expéditionnaire n'eut que 53 tués ou blessés. Le comte d'Herisson qui faisait partie de l'état-major Français comme interprète, traduit ainsi son impression sur cette glorieuse journée: "Cette bataille faisait l'effet d'un rêve. On marchait, on tirait, on tuait, et personne n'était touché, ou presque personne." Le général de Montauban terminait par ces lignes son rapport au ministre de la guerre: « On ne peut réellement expliquer que par l'infériorité de son armement les pertes peu considérables qu'un ennemi aussi nombreux, aussi tenace, nous a fait subir. L'ennemi nous entourait à perte de vue; les rapports des prisonniers, des espions, reçus après ma première dépêche- pour ne parler que des moins exagérés- varient, dans l'évaluation des forces Chinoises, de 40 000 à 60 000 hommes. Tout cela est si étrange que pour se rendre compte de nos succès, il faut remonter bien haut dans le passé, et se rappeler les victoires constantes de quelques poignées de soldats Romains sur les hordes barbares ». Récit tiré du journal « L'abeille de la Nouvelle-Orléans » du Dimanche 7 Octobre 1900. |

|

|

|

|

|

Palikao

Palikao